(Oleh : Adhi Mursid)

===================================================================

Indonesia memiliki banyak sekali arsitektur lokal semacam ini, dengan ragamnya yang amat kaya tersebar di seantero kepulauan kita. Berjenis arsitektur lokal di pelbagai daerah di Indonesia ini, jelas merupakan sumber-sumber informasi bagi pengetahuan khususnya tentang bangunan-bangunan dan lingkungan fisik yang khas dari masyarakat pribumi daerah yang bersangkutan.

PENDAHULUAN

Sudah diakui, bahwa dunia kini memiliki satu corak arsitektur. Perwujudannya adalah "Arsitektur Modern" yang disebut pula sebagai Arsitektur "Gaya Internasional". Corak ini merupakan hasil dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 19 dan 20 yang mengakibatkan sebagian kebutuhan dan persyaratan hidup menjadi relatif sama pada masyarakat-masyarakat di dunia.

Pemilikan teknik bangunan, teknologi membangun. bahan bangunan produk industri serta standar pendidikan arsitek/teknisi yang sama, terpakai dan berlaku di mana-mana, yang kemudian memperkuat kecenderungan wajah arsitektur di kota-kota dan kota-kota besar di dunia menjadi senada dan sebahasa. Asal usul gaya ini dan sejarah perkembangannya, sudah lama difikirkan dan ditulis orang, dan kini sudah merupakan pengetahuan tentang sejarah arsitektur dunia.

Di pihak lain, walaupun belum (atau tidak) dimasukkan dalam bagian pengetahuan tentang sejarah arsitektur dunia tersebut di atas, sesungguhnya di bagian-bagian lain di dunia ini masih ada lagi arsitektur dengan corak yang sangat berbeda dengan corak modern. Banyak orang belum pernah tahu, bahkan memang orang belum memberikan nama pada arsitektur jenis ini. Kita boleh menamakannya arsitektur diaiek (vernacular), arsitektur tanpa nama (anonymus), arsitektur pedesaan (rural), arsitektur asli (indigenous), arsitektur alamiah (spontaneous), atau apa pun, tapi yang jelas ia adalah arsitektur lokal, setempat, sangat khas, yang dibangun menurut tradisi budaya masyarakat yang bersangkutan.

Arsitektur-arsitektur lokal ini pada dasarnya berkaitan erat dengan hunian atau tempat tinggal beserta bangunan-bangunan dan struktur pelengkapnya (

lumbung, tempat pemujaan, bangunan-bangunan tambahan, dll). Bangunan-bangunan hunian itu didirikan menurut konsep-konsep, nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan nenek moyang mereka. Perwujudan bentuk sebagai hasilnya seperti terlihat saat ini dapat dianggap tidak berbeda jauh dari perwujudan bentuk hasil tradisi yang sama pada masa-masa yang lampau walaupun perubahan-perubahan kecil maupun besar bisa saja terjadi pada masa yang silam.

Dengan demikian, kalau kita mengamati bangunan-bangunan dalam "enclave" arsitektur lokal sekarang ini, yang dianggap oleh para anggota masyarakat setempat sebagai bangunan yang struktur dan bentuknya adalah sesuai dengan tradisi budaya mereka, paling tidak, ia dapat dianggap sebagai perwujudan tradisi mereka yang sama di masa lampau.

Atas dasar anggapan ini, arsitektur lokal seperti yang dimaksud di atas dalam tulisan ini akan disebut sebagai arsitektur tradisional karena pernyataan bentuknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diakui bersama atau masih dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai tradisi yang turun temurun. Kini, apa yang sedang terjadi pada kantong-kantong arsitektur tradisional kita ? Beberapa kasus dapat disebutkan berikut Ini :

— Masyarakat To Lore yang sudah ribuan tahun beranak pinak dan hidup serasi dengan tanah dan- hutan di dataran tinggi Sulawesi Tengah, mungkin akan segera dipindahkan dan dimukimkan kembali ke daerah lain. Hutan dan lembah di lereng Gunung Nokilalaki tempat mereka bermukim ini akan dijadikan cagar alam dan taman nasional "Lore Kalamanta". Tidakkah pemisahan secara drastis semacam ini, akan menimbulkan dekadensi kebudayaan dan punahnya suatu tradisi lama sebelum kita mengenalnya secara mendalam.

— Program "pemukiman kembali" yang teratur dan terarah terhadap masyarakat Badui Luar di Jawa Barat dari daerah asalnya di Kanekes ke Gunung Tunggal merupakan contoh yang sejenis dengan kasus masyarakat To Lore. Cepat atau lambat kemungkinan besar^masyarakat Badui Dalam akan mengalami pula gilirannya.

— Contoh lain adalah program "turun ke tanah" yang dilaksahakan terhadap masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan Timur, yang selain dimukimkan kembali akibat daerah pemukiman asalnya termasuk hutan yang di-"konsesikan" mereka juga diajar untuk tinggal satu keluarga dalam satu rumah, tidak lagi bersama-sama dengan keluarga-keluarga lain semasyarakat.

— Banyak sekali lingkungan dan bangunan tradisional harus dibongkar dan dihancurkan akibat dilaksanakannya rencana pelebaran jalan, atau pembangunan "fasilitas" baru bagi lingkungan (

shopping center, perkantoran dll.), baik pada tingkat kota, kecamatan maupun kabupaten.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa bangunan-bangunan dan lingkungan tradisional kini berada dalam masa transisi di mana ia sedang mengalami perubahan-perubahan besar yang mengandung unsur kecenderungan untuk punah. Keinginan untuk memperbanyak usaha melakukan pencatatan dan perekaman pengetahuan tentang arsitektur tradisional adalah dalam rangka menyelamatkan pengetahuan ini agar tidak musnah bersamaan dengan musnahnya arsitektur itu sendiri.

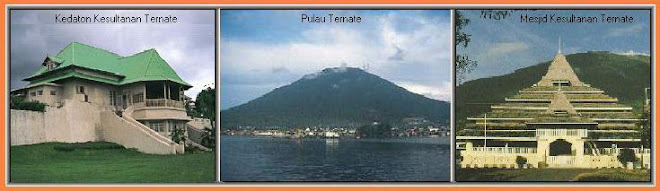

Penelitian arsitektur tradisional di Ternate, Halmahera dan sekitarnya yang dipaparkan dalam tulisan ini, merupakan realisasi dari keinginan dan usaha tersebut di atas. Penelitian ini masih merupakan penelitian awal dari serentetan rencana penelitian serupa yang akan dilakukan pada sebanyak mungkin arsitektur tradisional daerah-daerah lain di Indonesia. Penelitian-penelitian awal ini dilaksanakan dalam kerangka "Pra-Penelitian Sejarah Arsitektur Indonesia" oleh Jurusan llmu-ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

PENELITIAN-PENELITIAN AWAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Ruang Lingkup.

Penelitian awal ini berusaha merekam arsitektur tradisional sebagaimana ia dibangun dan sebagaimana adanya dari beberapa lokasi di Ternate, Halmahera dan sekitarnya. Pengertian arsitektur, demikian pula arsitektur tradisional sebenarnya luas sekali. la mencakup bagian-bagian yang teraga dan juga yang tidak teraga. la mengandung standar-standar fisik dan simbolik dan ia memiliki pula banyak aspek, baik alamiah maupun manusiawi. Sebagai tahap paling awal penelitian ini membatasi diri pada perekaman kenyataan-kenyataan fisik saja dari bangunan-bangunan yang berkaitan dengan hunian atau tempat hnggal beserta bangunan-bangunan lain sebagai pelengkapnya.

2. Metode Penelitian.

a. Menentukan contoh-contoh yang kiranya mewakili bentuk hunian atau lingkungan suatu wilayah dengan bantuan kepustakaan yang ada serta wawancara di lapangan.

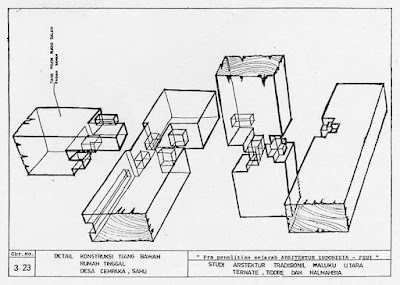

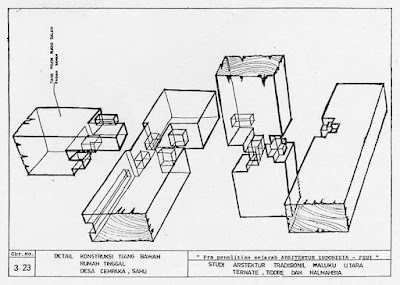

b. Melakukan pengukuran terhadap bangunan secara keseluruhan dan detail-detail bagian-bagian yang dianggap penting dalam arti mengandung telaah yang kaya dan majemuk. Untuk mendapatkan kesan-kesan yang menyeluruh digunakan alat potret sehingga terekam keterangan visual seperti suasana gelap/terang, warna, tekstur, hubungan-hubungan konstruksi dan bentuk-bentuk hiasan yang rumit.

c. Untuk mencatat kemungkinan adanya varian dalam suatu 'penyelesaian arsitektural, adanya bagian-bagian yang pernah diubah atau perubahan-perubahan akibat pengaruh ikiim dan cuaca, dilakukan wawancara dengan orang-orang terpandang yang tahu dalam bidang yang bersangkutan dengan menggunakan pita kaset.

d. Menghubungkan data-data pengukuran dengan keterangan-keterangan hasil wawancara maupun literatur dan menuangkannya dalam bentuk "penggambaran kembali". .

e. Hasil yang diperoleh adalah data-data dalam bentuk gambar-gambar yang terukur dan terskala sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Hasil-hasil Penelitian Awal

Hasil-hasil penelitian awal ini merupakan arsitektur-arsitektur daerah-daerah Siko dan Facei di Ternate, Dokiri di Tidore, Taraudu (

Sahu), Cempaka (

Sahu), Katana (

Tobelo) dan Galela di Halmahera. Gambar-gambar dan keterangan-keterangan yang diberikan di sini, diambil dan merupakan sebagian kecil dari bahan laporan data.

KESIMPULAN-KESIMPULAN SEMENTARA

Pra-penelitian yang hanya mengamati kenyataan-kenyataan fisik ini sangat dibatasi oleh obyek yang ada, sifat-sifatnya dan jumlah yang berhasil diamati.

Sesungguhnya makin beragam dan majemuk serta makin banyak jumlah obyek yang diamati, akan makin memperhalus hasil yang dapat diperoleh. Pada penelitian awal yang telah dilakukan ini masih dianggap bahwa obyek yang diamati terlampau sedikit sehingga dalam menarik hasil daripadanya peneliti banyak melakukan "rampatan" (

generalization). Oleh karena itu hasil-hasil ini perlu dianggap sebagai hasil yang masih bersifat sementara.

Dari hasil rekaman yang sudah dikumpulkan, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sementara yang menunjukkan sifat-sifat umum arsitektur tradisional Halmahera dan sekitarnya, sebagai benkut :

a. Bangunan-bangunan tempat tinggal umumnya konsentris, terdiri dari bagian inti di tengah (

bilik dalam) dan bagian-bagian luar yang mengelilingi bagian inti (

bilik luar).

b. Bangunan-bangunan ini sebagian berdiri dengan lantai diangkat ±90 -150 cm di atas tanah (

Siko, Pacei, Taraudu) dan sebagian lagi berlantai langsung di atas tanah (

Dokiri, Katana, Galela). (c) Struktur bangunan adalah s'stem rangka (

skeleton) dari kayu, bambu dan kombinasi dari keduanya.

d. Bentuk bangunan adalah geometris, bentuk tetap segi delapan, dengan bagian yang tertinggi berbentuk pelana mengindikasikan bilik dalam sebagai bagian yang terpenting dari rumah.

e. Bahan bangunan yang dipakai adalah bahan bangunan lokal, yang langsung terdapat di daerah itu seperti : kayu untuk rangka rumah; bambu untuk tulangan utama dinding, untuk tulangan dasar dari dinding, untuk bahan dinding/lantai (

bambu belah); daun nipah untuk bahan atap, dan untuk dinding (

pelepahnya).

f. Tiang-tiang utama rangka rumah dan tulangan dasar dinding berdiri di atas umpak batu.

g. Penyelesaian-penyelesaian detail sambungan konstruksi dan ke-mampuan membuat aneka ragam ornamen cukup unik, menun-jukkan adanya potensi pertukangan yang besar (

skilled).

h. Bangunan-bangunan memberikan asosiasi pada bentuk kapal.

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN PENELITIAN LEBIH LANJUT

Dalam Laporan Pra-penelitian Sejarah Arsitektur Indonesia, telah disebut kemungkinan-kemungkinan penelitian lebih lanjut, yang jelas berlaku pula bagi kelanjutan penelitian awal terhadap arsitektur tradisional Ternate dan Halmahera. Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekaman-rekaman yang telah diperoleh, merupakan rekaman dari keadaannya pada satu waktu tertentu. Dengan perkataan lain, perekaman ini pada waktu-waktu tertentu di masa yang akan datang perlu dikerjakan lagi secara berkala tapi terus menerus agar dapat menghasilkan rekaman-rekaman yang dapat memperlihatkan po/a perubahannya di kemudian hari. Perekaman terus menerus ini akan dapat memberikan petunjuk akan arah-arah perubahan yang disukai oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah meneliti perangai seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut, dalam menghadapi setiap bentuk perubahan di tengah-tengah pembangunan ini.

2. Rekaman-rekaman yang telah diperoleh, merupakan rekaman petunjuk-petunjuk untuk menyempurnakan metode penelitian yang dianut sebelumnya. Dengan metode yang disempurnakan ini penelitian-penelitian serupa dapat segera diterapkan pada daerah-daerah lain guna memperkaya jumlah obyek yang diamati sehingga dengan demikian generalisasi yang terpaksa telah di-lakukan pada hasil-hasil penelitian yang sekarang dapat diper-halus.

3. Penelitian ini pun dapat membuka mata ke arah kenyataan akan adanya hubungan timbal balik antara "kepercayaan" (yakni

hu-bungan kejiwaan antara manusia dengan alam lingkungannya) dengan pemanfaatan atau pengolahan benda. Hal ini menunjuk kepada gejala-gejala semiologik/semiotika, kaidah-kaidah linguis-tik atau penciptaan simbol-simbol, yang pada gilirannya merupa-kan bagian dari environmental communication. Hasil dari kegiatan ini akan mencakup berbagai bidang keilmuan.

Data lengkapnya tersusun dalam :

· Laporan Pra-Penelitian Sejarah Arsitektur Indonesia, Proyek Study Sektoral / Regional

No. 281/PSSR/DPPM/1977.

· Laporan Data Studi Arsitektur Tradisional Aceh, Sumba, Maluku Utara. Pra-Penelitian

Sejarah Arsitektur Indonesia. Jurusan llmu-ilmu Sejarah Indonesia, Fakultas Sastra, Iniversitas Indonesia 1978-1979.

Catatan : Double klik pada gambar untuk melihat ukuran besar...!